El mar abierto y sin estrellas es el laberinto más difícil. De día, el exceso de luz no deja ver; de noche, la oscuridad absorbe. No hay Norte ni Sur. Todo es vastedad. El horizonte se pierde en una línea curva interminable. Las siluetas quedan reducidas a puntos. La superficie es inestable. Irregular. Móvil. La monotonía se vuelve azul y desafía el canon del gris que impera en las ciudades. Comprender un laberinto es llegar al centro, despertar, emprender el vuelo, ver la luz, pero, ante todo, es saber el camino de regreso. En el mar abierto nada de esto parece posible.

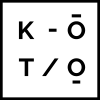

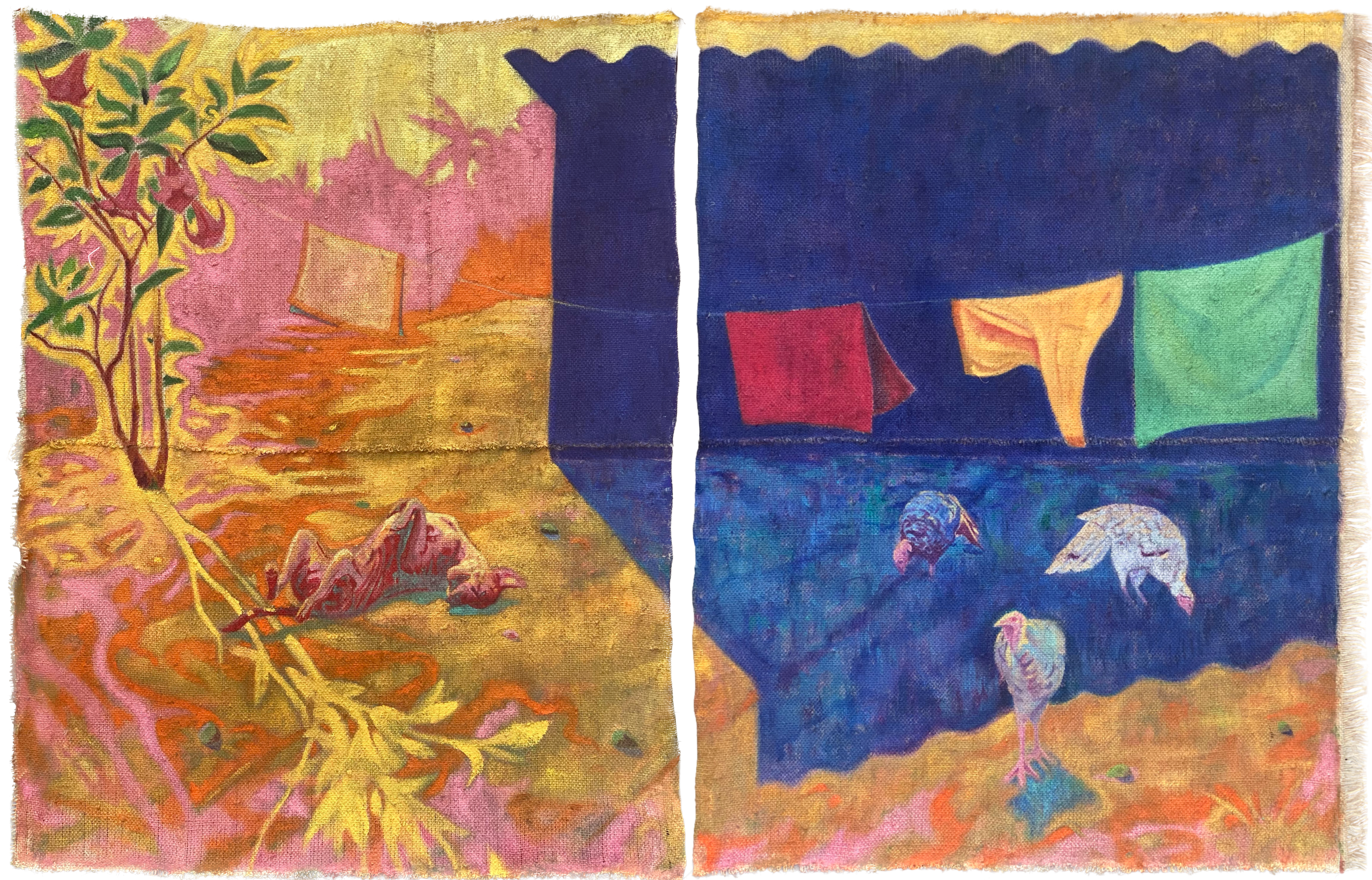

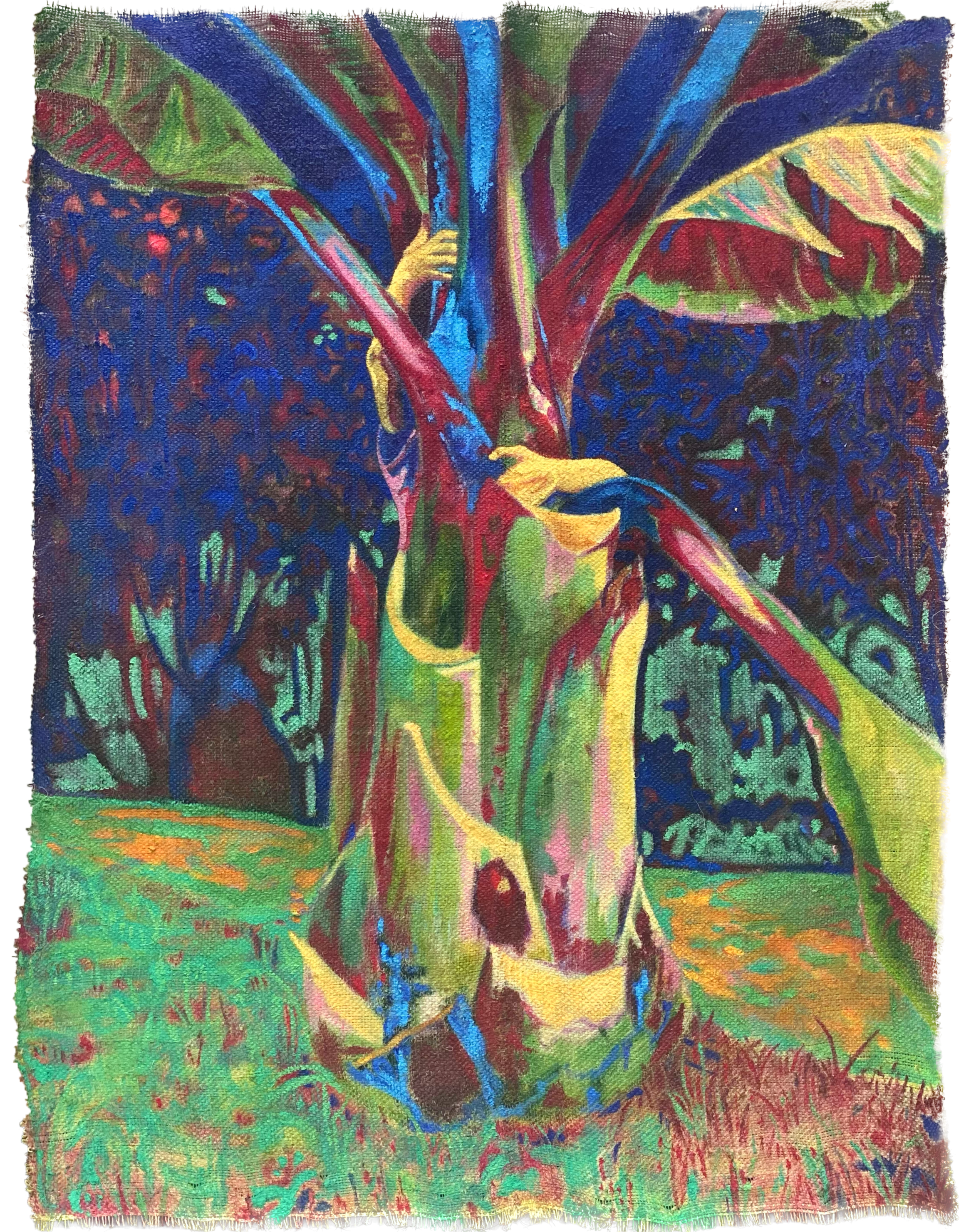

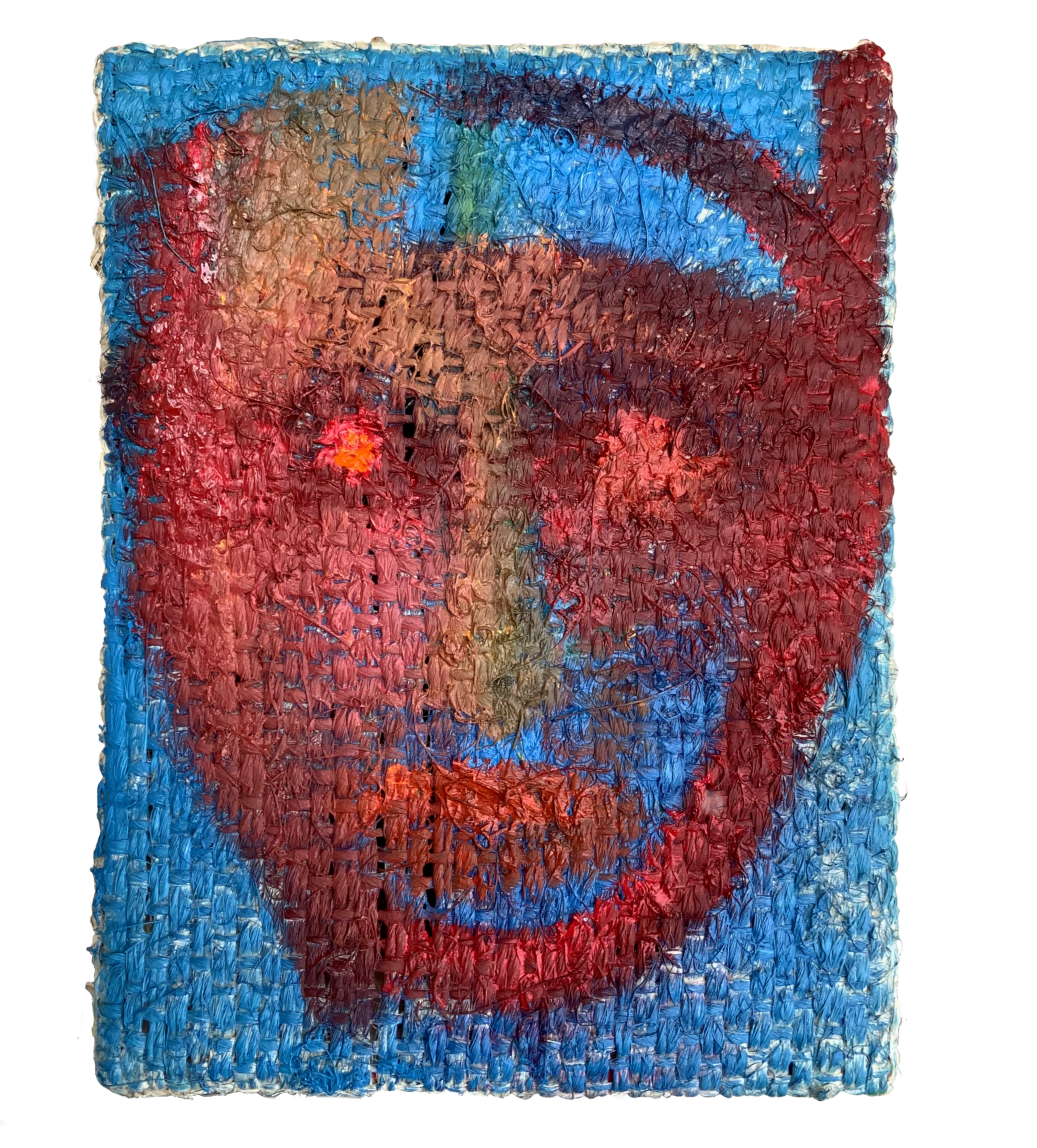

Este laberinto de pintura es diferente. El problema no está en la imposibilidad de ver. La pintura, incluso, deja de ser un privilegio de la mirada. El color y la forma se desfiguran. Reclaman la presencia que no tendrían en la pared, sujetas a un bastidor. El fique tiene una superficie absorbente sobre la que el pincel, a veces, naufraga. La tela huele, respira, acaricia, raspa. Los recorridos son múltiples. No hay camino correcto. La gracia está en perderse. Queda la feliz contradicción de que para avanzar hay que mirar al suelo.

Es difícil saber cuándo se entra y cuándo se sale. Las telas de fique están pintadas por ambas caras. No hay revés. Ni derecho. Ni izquierdo. Cada tela, además, parece ser el fragmento de una imagen más grande. Un acertijo. Un mapa. Un juego. No sería raro que los niños sean los únicos que sepan navegar el laberinto. La práctica de Pedro aspira a esa irreverencia. A los que jugamos a ser adultos, en cambio, nos cuesta. Cuidado. Mirar y no tocar. Habla más pasito. Hazte un poquito más lejos. Pero aquí no hay paredes blancas, ni líneas rectas, ni telas lisas, ni espejos, que validen nuestra autoridad como observadores. Nada. Quizás ni siquiera otras personas. Necesitamos un remanso, un lugar abierto, algo; y con ingenuidad pero con aire de convencimiento esperamos encontrarlo al otro lado.